少額から始められるため、投資初心者でもチャレンジしやすい不動産クラウドファンディングですが、年々事業者も増えており、どのサイトで始めればいいのか迷っている方も多いのではないでしょうか。

少額から始められるため、投資初心者でもチャレンジしやすい不動産クラウドファンディングですが、年々事業者も増えており、どのサイトで始めればいいのか迷っている方も多いのではないでしょうか。

今回はFUNDROPについて、強みや注意点、実際に使用している人のレビューなどをご紹介します。

複数のサイトと比較して、特徴やリスクを理解した上で自分に合ったサービスを選んでいきましょう。

※本記事は2025年7月時点での情報をもとに作成しております。

FUNDROPの基本情報

第一号ファンド募集日:2021年6月

累計募集ファンド件数:33件

平均想定利回り:約8.7%

平均運用期間:約9.9ヶ月

最低投資額:10,000円

募集方式:先着

平均優先劣後比率:約20%

FUNDROPの特徴

FUNDROPは、ONE DROP INVESTMENT株式会社が運営する不動産クラウドファンディングサービスです。主な特徴を以下にまとめます。

- 居住用賃貸物件に特化

首都圏中心の居住用アパートが投資対象で、安定した需要を期待できる物件が多いです。 - インカムゲイン型ファンド&賃料保証

賃料収入を原資にしたインカム型ファンドが中心で、多くの案件でマスターリース契約による賃料保証が付帯。空室リスクを抑えた運用を実現しています。

FUNDROPのメリット

- 賃料保証

- 安定した出口戦略(業者買取・再組成)

- 短期運用による高い流動性

メリット①賃料保証

FUNDROPの賃料保証は運用期間中にマスターリース契約(一括借り上げ契約)を活用し、空室による賃料収入の減少リスクを抑制します。東京都心部など居住用賃貸物件に特化することで、市況変動リスクも比較的低く、安定したインカムゲイン(賃料収入)を実現しています。投資元本を直接守るものではありませんが、配当原資の安定性向上により、元本割れリスクの軽減につながる仕組みです。

メリット②安定した出口戦略(業者買取・再組成)

FUNDROPのファンドは、同じ物件で再組成(ファンド募集→運営業者買取→再募集)を繰り返すファンドが多いことが特徴です。出口は業者買取(固定財産化)となっており、売却時の価格リスクが最小限に抑えられるため、インカムゲイン重視で安定的に配当を受けられる安心材料となります。つまり、投資家は景気変動に左右されにくい安定収益を期待できます。

メリット③短期運用による高い流動性

運用期間は3ヶ月〜1年程度に設定されており、投資資金を効率的かつ短期間で回収できる流動性の高さが大きな魅力です。他社は2年以上の長期案件も多く資金拘束が強いですが、FUNDROPなら資金の回転・再投資をしやすいメリットがあります。

FUNDROPのデメリット

- 投資機会の制限

- 運営歴の浅さと将来の運用成果リスク

デメリット①投資機会の制限

FUNDROPは人気が高いため、募集倍率が非常に高く、希望する案件に投資できないことがよくあります。募集は先着順と抽選形式で行われ、募集開始のタイミングになると多くの投資家が一斉に申し込むため、わずか数分で満額成立するケースが多いです。最低投資額が1万円と少額から始められることも幅広い投資家の参加を後押ししており、その結果、競争が激しくなっています。実際、直近の募集案件の達成率はほぼ100%で、募集総額は数千万円から1億円規模のファンドが多く、需要が供給を上回っている状況です。投資を成功させるには、募集開始時間を正確に把握し、素早く応募する必要があるため、仕事などでタイミングが合わない投資家は参加できない可能性が高いのが現状です。

デメリット②運営歴の浅さと将来の運用成果リスク

FUNDROPの運営会社であるONE DROP INVESTMENT株式会社は2013年設立と比較的新しい企業であり、不動産クラウドファンディングサービス自体も開始からまだ歴史が浅い点が挙げられます。このため、運用実績や過去の分配実績のデータが他の長期間運営されている大手サービスと比べて少なく、将来的な運用成果やリスクについての予測が十分に立てられていないのが現状です。

不動産クラウドファンディングは市場環境や不動産の動向に大きく左右されるため、運用歴が浅いと経済変動や不動産市況の異常時にどの程度リスクが顕在化するかや、運営会社のリスク管理能力が十分試されていない可能性があります。特にFUNDROPは短期運用型案件が多いため、短期間での成果が重視される反面、長期的な安定性や大きな市場変動に対しての実績が不十分である点が、将来の運用成果が未知数である理由となっています。

このため、投資家としてはFUNDROPの成長や実績の蓄積を注視しながら、リスク分散を心掛けて投資を行う必要があります。

FUNDROPの運営元は?

FUNDROPの運営元はONE DROP INVESTMENT株式会社です。

FUNDROPの運営元はONE DROP INVESTMENT株式会社です。

同社は、不動産の小口化投資サービスを提供し、居住用賃貸住宅を中心に運用・管理を行うことで、安定した収益の確保を目指しています。

| 運営元情報 | |

|---|---|

| 運営企業 | ONE DROP INVESTMENT株式会社 |

| 資本金 | 1億円 |

| 会社設立 | 2013年1月 |

| 本社 | 東京都港区六本木1-6-1泉ガーデンタワー37階 |

| 上場 | 未上場 |

| 事業内容 | 不動産クラウドファンディング事業、不動産流動化事業、アセットマネジメント事業など |

編集部評価

編集部の独断と偏見による分析結果も記載させていただきます。

投資判断の際にはぜひご参考ください。

インカムとリスクのバランスが良い

編集部の独断と偏見でFUNDROPを分析・評価すると、安定したインカムゲイン型配当とリスク抑制策をバランスよく備えた不動産クラウドファンディングサービスだと言えます。FUNDROPは1万円から始められる少額投資、短期運用(3~12ヶ月)、そして賃料保証を積極的に導入していることから、投資家保護への配慮が感じられます。また、優先劣後構造による元本保護策を重視しており、元本割れリスクの吸収に安心感があります。

特筆すべきは、業者買取による明確な出口戦略と同じ物件で再組成を繰り返す安定運用です。出口が決まっていることで投資家は資金回収をより意識しやすく、インカム中心の収益を期待できる点が他社とは異なる特徴です。

利回りについては、直近の平均は5~6%前後が中心であり、クラウドファンディング業界で一般的な「高配当(8%以上)」という表現は当てはまりません。ただし、居住用賃貸物件という安定した資産への投資が中心で、利回りは業界平均以上の水準となっている点は評価できます。

一方で運営会社の設立が2013年と比較的新しく、サービス運用実績もまだ短いことから、長期的な信頼性や大規模市場変動に対する耐性の面では今後の実績蓄積が求められます。

また募集人気が非常に高く、希望案件への投資が難しいなどの課題もあります。

総合すると、FUNDROPは安定収益を狙いつつ賃料保証・優先劣後構造でリスクを抑えた実用的なサービスですが、利回りの過度な期待は避け、募集状況の把握と分散投資、リスク許容度の見極めが重要です。

FUNDROPの口コミ

FUNDROPの評判は実際のところ、どうなのでしょうか。X(旧Twitter)上に寄せられた、実際に使用しているユーザーの声を以下にてまとめてみました。

口コミ①出口戦略、買い戻し実績に信頼がおける

FUNDROP、投資しました~🎉

出口は買い戻し、これまでに3回の買い戻し実績あり、業者の経営状態に大きな問題なし、元本毀損はないと判断しました

それより、応募の途中で画面に変なのが入ってきて、応募ボタンが隠れてしまって、むっちゃジャマやった!勘弁してよ~😂 pic.twitter.com/9WYa2BiAR6

— タロウ@ソシャレン・不動産クラファン投資家 (@viviri_man) August 20, 2025

口コミ②償還報告

fundropからも償還

思ったより早かったです pic.twitter.com/BlnkqhebtG— MURA~小型のアルファを探し求めます〜 (@stock_of_2024) August 18, 2025

口コミ③落選報告

FUNDROP 31号 東京八王子

残念ながら落選。応募率272%では厳しかった。— いつかFIREを夢見るヒキコモリーマン (@yestomo1221) May 27, 2025

FUNDROP落選ーーー

まぁ倍率的にね…🙄

Rimpleも無理だろうし、次はFUNDIかな…— ポイント@平凡サラリーマン (@pointpoint9999) May 27, 2025

あ。FUNDROP落ちてる。

また半年後に応募しますね笑— じぇい💊利回りカレンダー運営 (@jblogpham) May 27, 2025

FUNDROPの実施中キャンペーン

残念ながらFUNDROPでは現在(※2025年9月時点)、キャンペーン等は実施しておりませんでした。新たなキャンペーンが実施され次第、当サイトでも随時更新します。

不動産クラウドファンディングでは、各サービス事業者で様々なキャンペーンを実施しています。ギフト券や独自ポイントなどがもらえるため、新規登録するならキャンペーン期間中に行いたいという人も多いでしょう。そこでこの記事では、最[…]

不動産クラウドファンディングの注意点

ここまでサービスの特徴や利点などを中心にお伝えしてきましたが、不動産クラウドファンディングは投資商品となりますので、リスクについてもきちんと理解しておきましょう。

不動産クラウドファンディングのリスク

不動産クラウドファンディングにはいくつかリスクがあります。

・元本毀損リスク

・運営事業者の倒産リスク

特に不動産クラウドファンディングにおける代表的なリスクは「元本毀損リスク」です。

事業者が販売する不動産クラウドファンディングの不動産小口化商品は、不動産のプロが目利きした物件であり、一定以上の勝算があって商品化しているはずです。

しかし、不動産市場の大幅な変動や天災による被害、金融危機など突発的な外的要因により、不動産価値や金利が大きく下落することもあります。

その結果、空室が発生し、想定通りの賃料収入が得られなかったり、仕入価格より低い価格で売却することで「売却損」が発生することが考えられます。

このように運用で想定通りの利益が上がらなかったり、売却損が発生した場合、投資家への分配金が0円になるだけでなく、預けた資金も減額して返還(元本割れ)となり、投資結果がマイナスで終わる可能性があります。

不動産クラウドファンディングは少額で投資できるとはいえ、一定のリスクは理解した上で投資を行う必要があります。

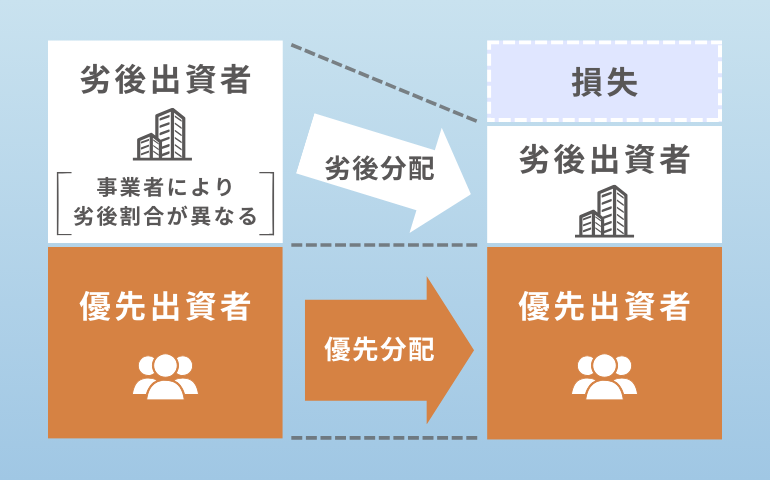

元本毀損リスクを軽減する「優先劣後システム」とは

元本毀損リスクに関しては、多くの不動産ファンドにて「優先劣後システム」が採用され、一定の損失までは事業者側にてカバーしてくれる仕組みが設置されています。

「優先劣後システム」では、投資家たちから出資(優先出資)だけでなく、サービス運営元自らも出資(劣後出資)を行い、不動産を購入・所有・運用していきます。そして万が一、対象不動産の売却損などが発生した際には事業者による劣後出資分から損失分をカバーし、投資家たちの優先出資分は守られる仕組みとなっています。(この制度は元本を保証するものではなく、劣後出資金額分まで損失をカバーするものとなっているため、万が一、それ以上の損失が発生した場合には優先出資である投資家の元本が毀損します。)

例えば、1,000万円の不動産のうち、800万円分は投資家たちから資金(優先出資)を集め、200万円分を事業者が資金を出資(劣後出資)した際、仮に不動産の売却によって100万円の損失が発生したとしても、その損失は事業者の劣後出資200万円から被るため、投資家たちからの出資金は出資時と同じ金額が返還されます。

なお、優先劣後システムは元本保証ではないので、上記の例にて損失額が200万円を超えて発生した場合は、損失額の一部が投資家たちの優先出資から差し引かれ、元本毀損に至ることもあります。

※優先劣後システムはファンドごとに劣後出資比率が変わります。投資前にご自身にてご確認ください。

不動産クラウドファンディングは、投資家が少額から不動産に投資できる仕組みで、多くの場合「優先劣後システム」が活用されています。この仕組みは、投資家のリスクを抑え、安心して投資できる環境を提供することを目的としています。以下、[…]

まとめ

当記事では1万円から少額でスタートでき、居住用賃貸物件に特化して安定した収益を目指す不動産クラウドファンディングサービス「FUNDROP」についてご紹介させていただきました。

当サイトでは投資家の方たちがより自分に合ったサービスに挑戦できるよう、これからも各社の分析を行い、様々なコンテンツとして発信していきます。

ぜひとも他の記事やコンテンツもお楽しみください!

※本コンテンツは事業者の公式サイト情報をもとに当社見解などを加えた内容となっております。正確な商品・サービスの情報は公式サイトをご確認ください。なお、本記事は情報提供を目的としており、特定商品・ファンドへの投資を勧誘するものではございません。投資に関するご判断は、公式サイトにて個別商品・リスク等の内容をご確認いただき、ご自身にてお願いいたします。

※本ページはプロモーションが含まれています。