※本記事はPRを含みます。

※本サイトはデジタル証券株式会社が作成したものではありません。 不動産クラウドファンディングに続き、不動産の民主化を加速させると期待されている投資手法「不動産ST(セキュリティ・トークン)」!

不動産クラウドファンディングに続き、不動産の民主化を加速させると期待されている投資手法「不動産ST(セキュリティ・トークン)」!

デジタル証券とも呼ばれる金融商品ですが、従来は機関投資家や一部の資産家しか投資できなかったような大型不動産や航空機、船舶といったファンドに個人が参入できるとして、いま大きな注目を集めています。

今回は、2025年9月1日に新しく登場したデジタル証券サービス「renga(レンガ)」について、特徴や評判など詳しく解説してまいります。

デジタル証券「renga(レンガ)」とは

冒頭でもご説明した通り、「不動産ST(セキュリティ・トークン)」の商品を扱うサービスとなっており、デジタル証券株式会社という企業が運営しています。

ST(セキュリティ・トークン)は「デジタル証券」とも呼ばれ、ブロックチェーン技術を用いて、電子的に発行される証券のことです。この仕組みによって、数十億円の大きな不動産やインフラ、航空機、船舶といった投資対象であっても、権利(※)を小口化することが可能となり、1口10万円といった少額から個人投資家が参入できるようになりました。

※正確には受益権利を指す

最近、ニュースや投資系メディアで「デジタル証券」や「不動産ST」といった言葉を見かけることが増えてきました。証券投資やクラウドファンディングに興味のある方なら、一度は耳にしたことがあるかもしれません。本記事では、投資初心者や[…]

rengaでは初めに大型不動産を裏付けとするデジタル証券を投資家に販売していくようで、不動産の運用収益(主に賃料収入)を投資家にも配当するスキームとなります。

rengaの特徴

rengaがデジタル証券という投資手法であることは理解いただけたかと思いますので、次により具体的な特徴をご紹介していきます。

■プロ向けファンドを個人に提供

rengaはもともと機関投資家などのプロ向けに不動産ファンドを組成しており、実際に住友生命、第一生命などの大手生保や名古屋銀行、オリコなど金融機関が投資した実績もあるようです。

一般的に機関投資家は顧客から預かった資産で投資を行うため、より安定的な資産運用が求められます。その機関投資家からも認められるクオリティーの不動産ということで、投資対象としては堅実なものと見込まれます。

■投資後の運用は全ておまかせ

renga商品は投資後の運用はすべて事業者におまかせできるため、特に投資家が行うことや手間はありません。またrenga商品は直近の鑑定評価を基準とした「一本値」となるため、株式やreitのような日々の値動きもありません。不動産のような安定的な資産であれば尚更、日々の値動きに一喜一憂することなく、じっくりとした投資が可能です。

■GK-TKスキームによる倒産隔離

renga商品はGK-TKスキームという仕組みで、特別目的会社(SPC)が対象の不動産等を所有する形式となります。万が一、運営事業者が倒産した場合でも差押えの対象とはならず、資産や投資家の出資金とは隔離される特徴をもちます。

■相対取引(個人間売買)による換金性

不動産ファンドは3~5年と長い運用期間で、途中解約や換金ができないことが一般的でした。しかし、rengaでは独自の特許技術により投資家同士の直接売買を同プラットフォーム内で実現し、運用期間中でも売買(現金化)が可能となりました。※本売買はマッチング制のため、即日かつ必ず成立するわけではない。

■非金銭的リターン

rengaでは、投資家の保有するトークンに紐づけて、投資対象に関連する優待サービスも提供していくようです。例としては、ホテルの宿泊券、ショッピングセンターの割引券、航空機の特別搭乗券などが挙げられています。投資への利回り配当だけなく、株主優待のようなサービス提供も今後展開されることが期待できます。

rengaの基本情報

rengaの基本情報(募集実績、運営会社など)は以下の通りです。

※2025年9月1日からサービス開始したばかりのため、募集・償還実績はほとんどありません。

※随時ファンド情報が更新された際には記事内容もアップデートしていきます。

| 募集案件数 | ー |

|---|---|

| 商品ごとの募集口数(平均) | ー |

| 想定利回り(平均) | ー |

| 想定運用期間(平均) | ー |

| 組成物件種別 | ー |

| 償還実績 | ー |

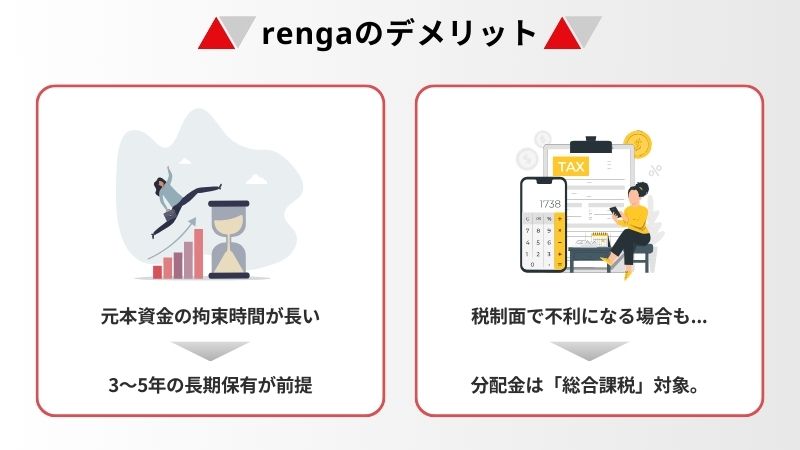

rengaのデメリット

rengaの特徴やメリットをご紹介させていただきましたが、デメリットやリスクもお伝えしたいと思います。

■長期保有が前提

rengaの商品は、3〜5年程度の長期保有によってインカム収益を得ることを目的とした設計です。余剰資金でじっくり投資したい方には適していますが、短期間で投資サイクルを回したい人には向いていません。

ただし、長期間での投資である一方、特徴でも伝えたように「相対取引」が可能なため、この期間完全にロックされるわけではなく、急な資金需要には対応可能となっています。万が一の保険があるのは、他の長期保有商品に比べると安心かもしれません。

■税制面で不利になる場合もある

renga商品の分配金は、基本的には「総合課税」となっており、不動産クラウドファンディングのように税制面でやや不利になる場合があります。総合課税の場合、自身の給与や事業収入などに合算して税率がかかるため、一定の水準以上で稼いでいる方には税金が高くなるといえます。

一般的な目安として、年収1,000万円(課税所得額695万円)以上の方は税率も踏まえた収益シミュレーションを実施してみましょう。

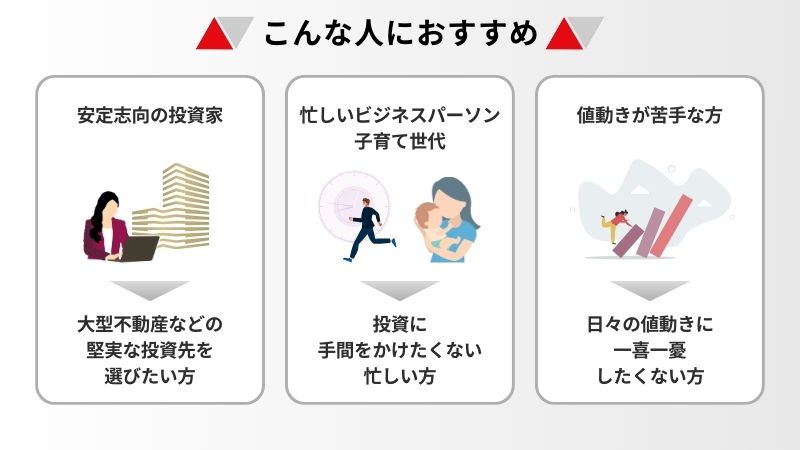

こんな人におすすめ

これまでご紹介してきた特徴からrengaは、長期間であまり手間をかけずに投資したい方に向いているといえるでしょう。

– 普段、仕事や家庭で忙しく、ゆっくりと投資活動に時間をかけられない

– 投資商品の価格上昇・下落といった値動きを苦手に感じる

運営元:デジタル証券株式会社について

運営元の基本情報

| 運営企業名 | デジタル証券株式会社 |

|---|---|

| 資本金 | 9億円(2025年9月16日時点) |

| 設立 | 2020年11月12日 |

| 主要株主 | 三菱商事、丸紅、SBI、オリコ、サンケイビル、常陽銀行、名古屋銀行 など |

| 事業内容 | renga運営、アセットマネジメント事業、マーケットプレイス事業、コンサルティング事業 |

| 登録・免許 | 金融商品取引業:関東財務局長(金商)第3471号 金融商品取引業の種別:第一種金融商品取引業、第二種金融商品取引業、投資運用業 宅地建物取引業:東京都知事(1)第107330号 |

新しい企業ながら大手企業が株主に

「renga」を運営するデジタル証券株式会社(以下、DS社)は、2020年創業と比較的若い企業ながら、第一種金融商品取引業、第二種金融取引業といった非常に厳しい要件の免許を金融庁より取得しており、高い財政基盤を有することが客観的にも分かります。

「renga」も個人投資家向けのファンドとしては、まだ実績がないものの、プロ向けファンドは第0号~第4号まで出しており、第一生命や日本生命といった機関投資家からも信頼されていることがうかがえます。

また同社に出資する株主も三菱商事、丸紅といった大手総合商社やSBI、名古屋銀行、常陽銀行といった金融機関が名を連ねており、資本力があることも分かります。

まだ個人投資家向けには実績がないものの、法人間では大きな信用を勝ち取っているようですね。

代表取締役 山本氏について

代表取締役CEOを務める山本浩平氏について、経歴を見てみると、「東京大学法学部卒・慶應義塾大学大学院法務研究科修了。司法試験合格後、金融庁入庁(法務区分)。金融庁・財務省で勤務し、金融庁退職後、弁護士登録⇒2020年にDS社創業」となっています。

元金融庁・財務省に勤務し、その後は弁護士として活躍、現在は金融商品を組成・販売する立場という異色の経歴となっています。

ご自身も金融制度や法律面に精通しつつも、より資産運用に自由度をもたせたいと同社を設立しているようです。

なお、PIVOTにて山本氏が特集された動画が上がっており、サービスの特徴だけでなく、立ち上げた背景や想い、今後のビジョンなども語られています。山本氏の人となりを見たい方も参考にしてみてください。

山本氏は「資産運用商品の正しい選び方」について、FIRE達成後も多くの個人投資家から支持を集めている かつさんど氏 と対談形式で解説しています。

投資初心者から中級者まで役立つ内容で、rengaを含むデジタル証券の位置づけや活用シーンが分かりやすく整理されたウェビナーです。

また、山本氏は【田端大学】のYouTubeチャンネルにも出演されており、元金融庁としての視点から「不動産クラファンとデジタル証券の違い」について語っています。

投資のリスクについて

当たり前ですが、投資には必ずリスクが伴います。(元本保証の投資商品はありえません!)

rengaの商品で考えられるリスクも理解した上で、投資判断を行いましょう。

▼基準価額の変動リスク

デジタル証券の場合、裏付けとなる対象不動産の価値に応じて、1口当たりの基準価額が変動します。

そのため、不動産価格の大幅な下落があった場合には、これらの基準価額も下落してしまい、第三者に売却する際など購入時よりも減額してしまう可能性があります。

▼元本割れリスク

ファンド運用を終了する際には、対象不動産を売却し、出資者たちへの償還金に充てることになります。

その際、売却益が出た場合は出資者に還元されることもありますが、逆に売却損が出た場合には元本が一部毀損して返還される可能性もあります。

▼事業者の倒産リスク

各ファンドの対象不動産などはSPC上で保有するため、倒産隔離されています。ただ万が一、運営元のDS社が倒産した場合、資産自体は守られますが、アセットマネジメント業務など運用実務がスムーズに引き継がれるかは別問題です。それらが円滑に行われなかった場合、物件の修繕不備や空室リスクも上がるため、結果的にファンドの収益性に影響が出る可能性も考えられます。

口コミや評判

rengaの口コミや評判を集めてみましたが、現状は新しくローンチしたばかりであまり多くの情報は得られませんでした。

今後サービス拡大に応じて、口コミも増えると予想されますので、あらためてご紹介してまいります。

期待感を感じて口座開設する声も!

これ、期待感高い!

利回りと安定、どちらも妥協しない新サービス、デジタル証券『renga』

これまで“お金のプロ”しか投資できなかった不動産・社債・航空機・船舶などに小口投資可能。

金融庁認可済、株主は三菱商事/丸紅/SBI証券など超大手が名を連ねます。

とりあえずムラ開設してみる!⤵︎ pic.twitter.com/8Tw9FzTGrI— MURA(むら)🐑【お得情報×新NISA】 (@MURA_mal) October 21, 2025

ワイも登録してみた!新しいタイプのクラファン!デジタル証券「renga」登場!

個人は投資できなかった機関投資家など資産運用のプロ向けの商品を小口化することで個人も参加できるようにしたサービスです!東京都内のレジデンスや船舶・航空機・太陽光発電などの安定した資産を厳選して投資可能!🙆🏻♂️ pic.twitter.com/vL9RK4dr5k— ちびうさ🐰@無給兎ブロガー ( ³_³ )💜 (@chibiusachi) October 12, 2025

抽選に当選したとの声も

デジタル証券「renga」口座登録キャンペーンに当選しました🎉

ありがとうございます😄3等:giftee Box Select(1,000ポイント) に当選しましたので、 ブルーボトルコーヒーのギフトチケットに交換しました☕

デジタル証券「renga」の詳しい説明はコチラhttps://t.co/xJDRRZeiPX pic.twitter.com/h5GLPkH6xg

— かつさんど (@katsusandokatsu) October 23, 2025

新キャンペーンに期待の声も

デジタル証券 renga

11月からお得なキャンペーン始まるみたいなので待ち(っ ॑꒳ ॑c)マッ投資は50万円(5口)からなんだけど、ハードル高い分当たりやすいと思うし、よくある不動産クラウドファンディングとは違った魅力があるのでぜひブログで確認してみてくださいね!

(※口座開設は11月まで待ち)… https://t.co/GD0MSuzJl6 pic.twitter.com/A7TZNlNUpK— 小枝🐿お得情報まとめ (@koeda_dpoint) October 23, 2025

最低申込額について

renga、50万からかー

— ゆう@投資クラファン (@yu_20220121) September 16, 2025

募集期間が長いとの意見も…

renga募集期間さすがに長すぎやろ笑

最初やしってとこもあると思うけど、集金力テストできたら、そのうちどうにかしてくれ😅— じぇい💊利回りカレンダー運営 (@jblogpham) September 27, 2025

rengaの実施中キャンペーン

残念ながらrengaでは現在(※2025年12月時点)、キャンペーン等は実施しておりませんでした。新たなキャンペーンが実施され次第、当サイトでも随時更新します。

不動産クラウドファンディングでは、各サービス事業者で様々なキャンペーンを実施しています。ギフト券や独自ポイントなどがもらえるため、新規登録するならキャンペーン期間中に行いたいという人も多いでしょう。そこでこの記事では、最[…]

よくある質問

rengaでよく受ける質問を簡潔にまとめました。なお、当記事にない疑問や質問はサービス側に直接お問合せください。

デジタル証券(不動産ST)とは何ですか?

GK-TKスキームは、不動産投資でよく使われる投資スキームで、

GK(合同会社):実際の不動産を保有・運営する会社

TK(匿名組合):資金を出す投資家(組合員)

という形で構成されます。投資家は匿名組合契約(TK契約)を通じてGKに出資し、そこからの利益分配を受ける仕組みです。リスクを限定しながら出資でき、倒産隔離メリットがあるため、不動産ファンドやSTでよく使われます。

投資へのポイント

◎投資は余剰資金で行う

rengaの不動産STも安定性が高いと評価はできるものの、前述したように全くリスクがないわけではありません。

また4~5年は保有することが前提となってくるため、普段の生活費とは異なる余剰資金のみで運用することをオススメします。

貯金で眠っているお金を投資に回し、忘れた頃に分配金や償還金で利益を得るくらいの心持ちがよいかもしれませんね。

◎分散投資を心掛ける

これまでrengaについてご紹介させていただきましたが、投資を行う際に重要なのは「分散投資」と言われています。

rengaは1口10万円という少額投資が可能であるため、他の投資商品も含めて、様々な投資サービスに少しずつ投資を行うことで、リスクヘッジを行うことが重要です。

まずはより詳しい情報はrengaの公式サイトにてご確認ください。

まとめ

ここまで「renga(レンガ)」に関する情報をまとめてご紹介&解説させていただきました。

rengaに限らずデジタル証券分野はまだまだ発展途上ではあるものの、今後の拡大が注目されています。

当メディアでは投資型クラウドファンディングに関する情報を中心にお届けしていますが、今後デジタル証券の分野にも注目し、最新トレンドや業界ニュースなど発信してまいります。

※本ページはプロモーションが含まれています。

※本コンテンツは情報提供を目的としており、特定商品・ファンドへの投資を勧誘するものではございません。投資に関するご判断は、公式サイトにて個別商品・リスク等の内容をご確認いただき、ご自身にてお願いいたします。