近年、不動産クラウドファンディング(以下、不動産クラファン)は個人投資家にとって身近な投資手法となりました。特に、「インカム型(賃料収入型)」ファンドは、家賃収入を原資に分配されるため、キャピタル型(売却益型)に比べて“安定的”とされがちです。

そんなインカム型ファンドで頻繁に登場する言葉が「マスターリース契約」。

「空室リスクを抑え、安定した収益を確保する仕組み」と説明されることが多く、投資家にとって安心材料のように見えます。

しかし、果たしてその安心感は本物なのでしょうか?

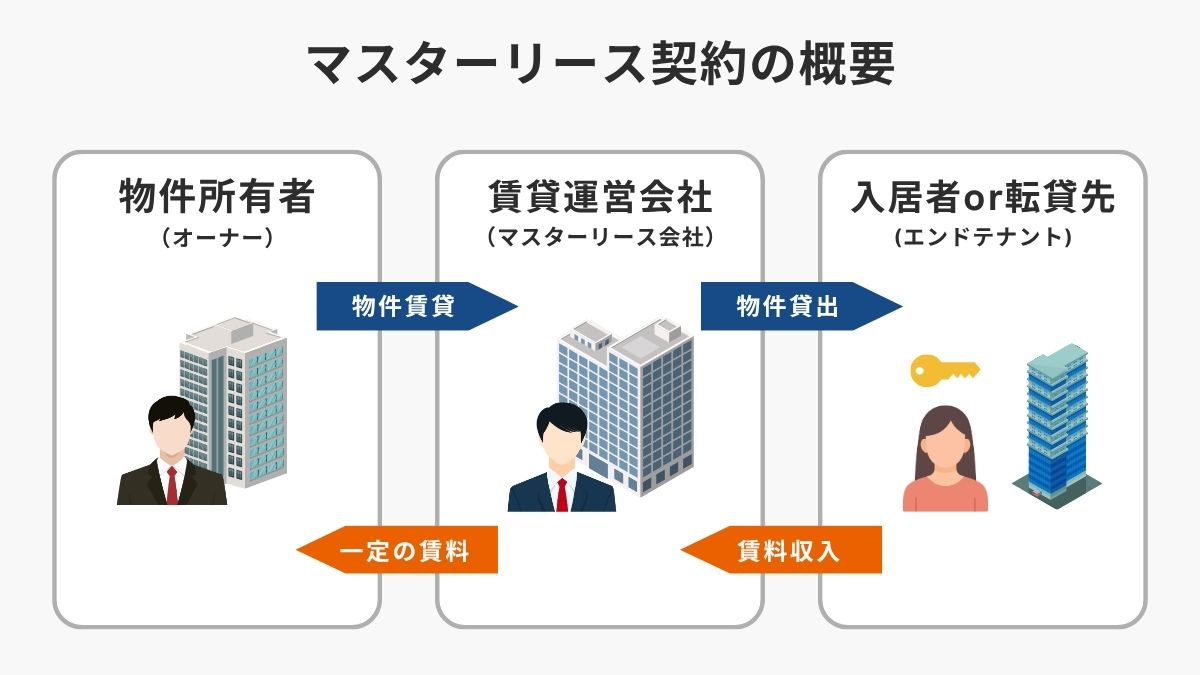

マスターリース契約とは

マスターリース契約とは、物件の所有者(オーナー)と賃貸運営会社(マスターリース会社)との間で結ばれる一括借上げ契約のことを指します。

マスターリース会社は、オーナーから物件をまとめて借り上げ、入居者(または転貸先)に貸し出して家賃収入を得ます。オーナーは空室の有無に関係なく、一定の賃料をマスターリース会社から受け取ることができます。

そのため、「空室リスクがない」「安定した家賃が保証される」というイメージが定着しています。

ただし、この仕組みが成立するのは、マスターリース会社が安定して家賃を支払える体力を持っている場合に限られます。表面上は「保証」に見えても、実態はマスターリース会社の経営状況次第なのです。

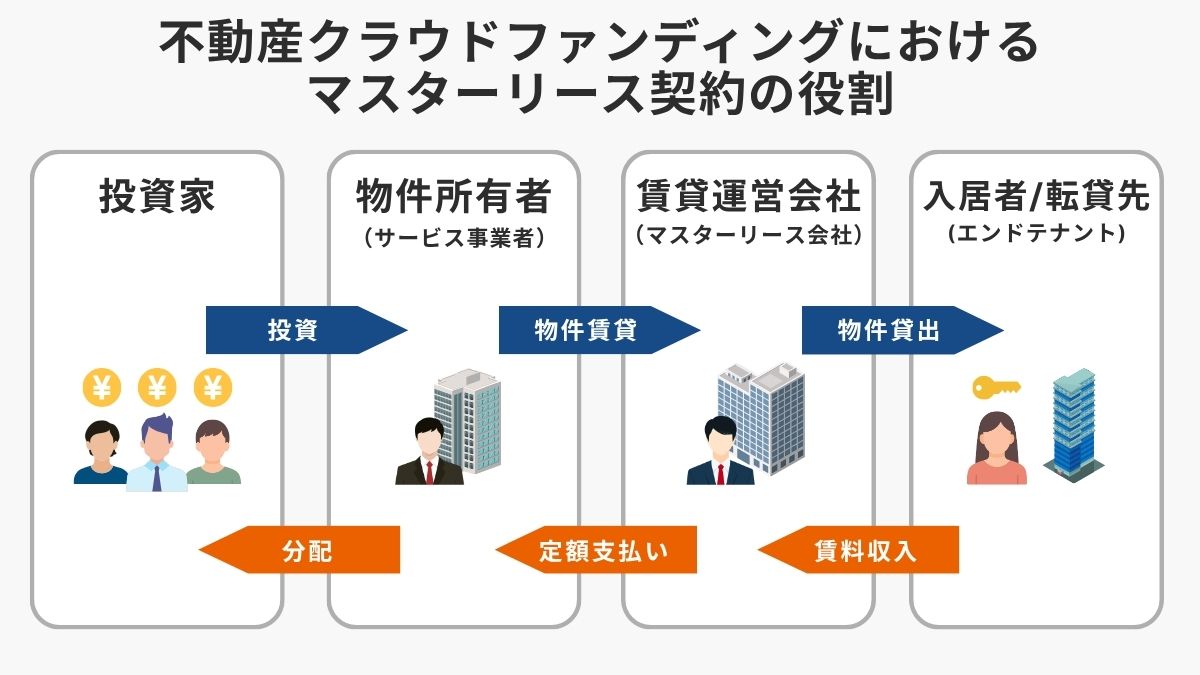

不動産クラファンにおけるマスターリース契約の役割

不動産クラファンの中でも、マスターリース契約はインカム型ファンドの「分配原資」を支える柱として使われています。

つまり、ファンドが投資家に配当を出す原資は、マスターリース契約によってオーナー(=ファンド)が受け取る「賃料収入」によってまかなわれる仕組みです。

表面的には、

「この物件はマスターリース契約により、安定した賃料が確保されています」

と説明されることが多く、投資家にとって安心感を与える要素になっています。

しかし――その裏側を深掘りすると、実際に賃料収入がどこから来ているのかが不明確なケースも見受けられるのです。

マスターリース契約の落とし穴 ― 実態はどうなっているのか

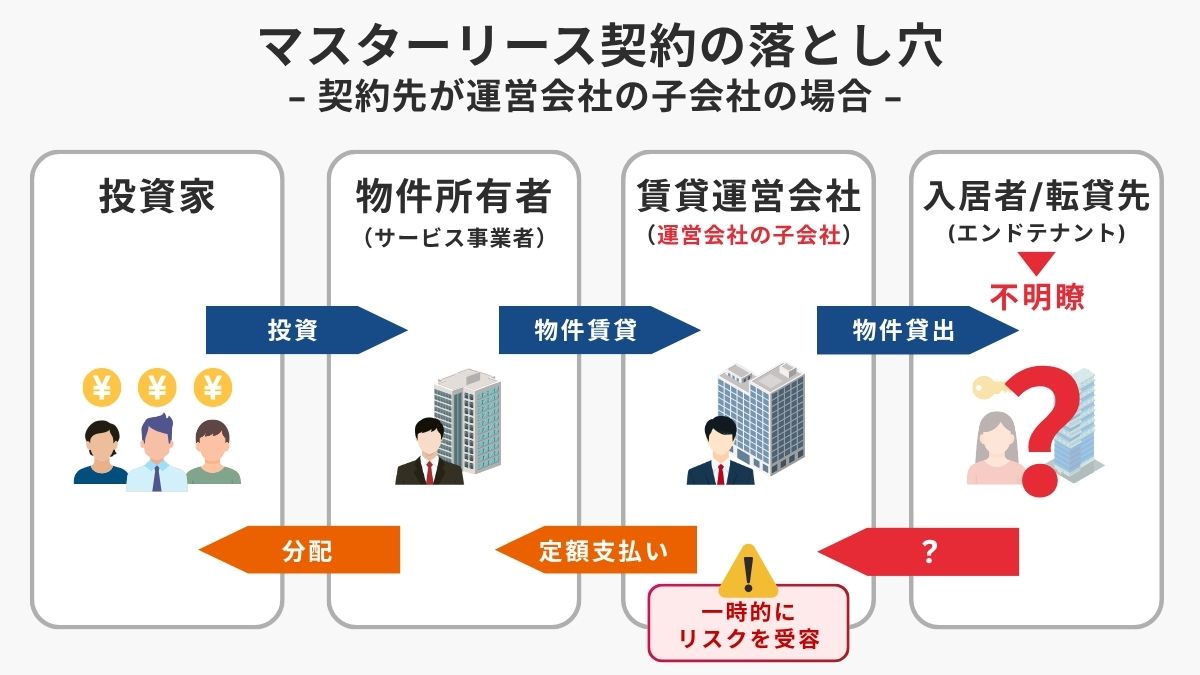

(1)契約先が運営会社の「子会社」であるケースが多い

不動産クラファンの中には、マスターリース契約の相手方が運営会社の100%子会社というケースが少なくありません。

この場合、グループ内で資金が循環しているにすぎず、実質的には外部からの家賃収入が発生していない場合があります。

たとえば、リノベーション中や建設中でまだ人が住めない物件であっても、

「マスターリース契約を結んでいるため、賃料収入が発生します」と説明されるケースがあります。

しかし、実際には入居者がいないため、マスターリース会社が自らの資金、または他の案件で得たキャピタルゲインで賄っている可能性があるのです。

(2)「誰に貸しているのか」が見えない構造

もう一つの問題は、エンドテナント(最終的な借主)が不明確な点です。

投資家は「賃料が入る」と説明を受けても、実際にどのような相手に貸しているのか、稼働状況がどうなっているのかを確認できません。

つまり、投資家が得ているのは“見かけ上の安定性”に過ぎないケースもあるのです。

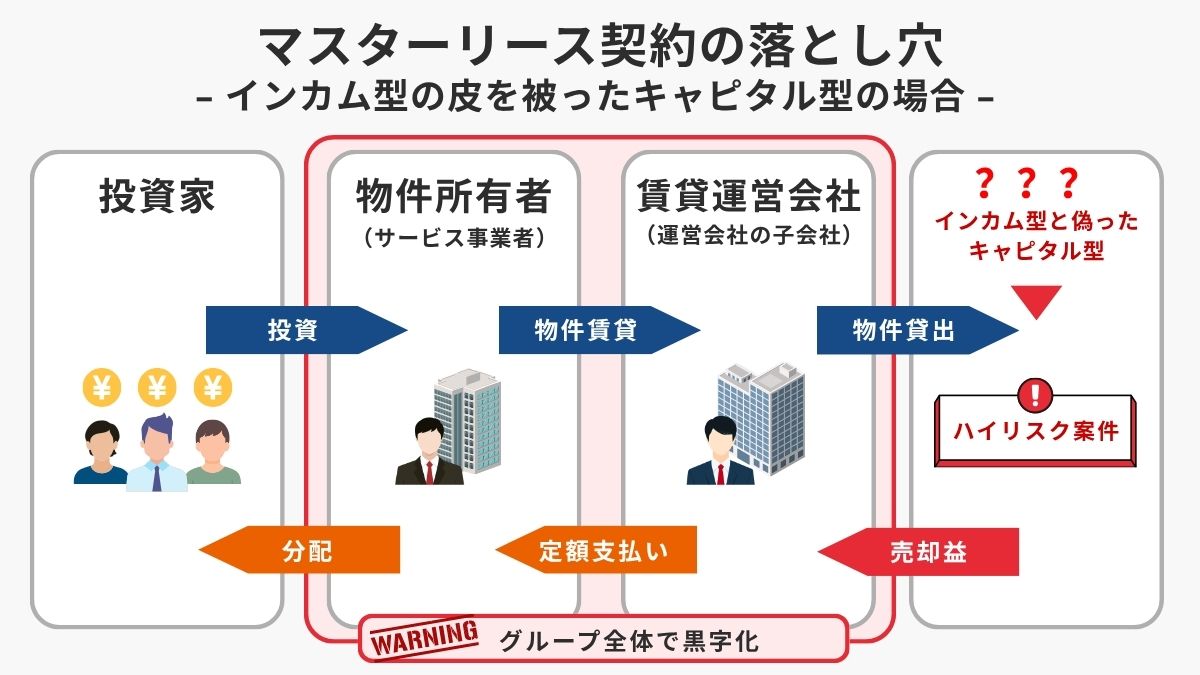

「インカム型」のはずが実は「キャピタル型」?

一般的に、インカム型ファンドは賃料収入を原資に分配が行われるため、キャピタル型に比べてリスクが低いと考えられています。

しかし、マスターリース契約を“盾”にして安定性を演出しているだけで、実際には物件の売却益(キャピタルゲイン)に依存しているケースもあります。

つまり、

「インカム型だから安心」

という認識は誤りかもしれません。

実際には、インカム型の皮をかぶったキャピタル型=ハイリスク案件である可能性もあるのです。

投資家が注意すべきポイント

(1)「インカム型+マスターリース=安心」と思い込まない

マスターリース契約があるからといって、自動的にリスクが低いとは限りません。

契約先がどのような企業なのか、第三者性が保たれているかを確認することが大切です。

また、「運営会社の子会社」や「関連会社」との契約であれば、実質的にリスクヘッジになっていない可能性もあると考えましょう。

(2)リノベーション・開発型案件は特に要注意

リノベーション中、または新築開発中の物件で「マスターリース契約あり」と記載されている場合は、特に慎重になる必要があります。

実際に賃料が発生していない段階での契約は、将来的なキャピタルゲイン見込みで賃料を“仮想的に”支払っている構造かもしれません。

(3)ファンド概要の「賃料収入の実態」を確認

投資前には、

マスターリース契約の相手先企業

実際の賃料や発生源など

稼働率や入居状況の有無

などをチェックしましょう!透明性の高いファンドほど、こうした情報を明示しています。

まとめ ― “見せかけの安定性”に惑わされないために

マスターリース契約は、一見すると投資家にとって強力な安心材料のように思えます。

しかし、その裏側では、グループ内資金の付け替えやキャピタル依存によって成立している可能性も否定できません。

つまり、

「マスターリース契約がある=安定している」

とは限らないのです。

不動産クラファン投資において本当に大切なのは、“契約の存在”ではなく“実態の裏付け”です。

仕組みや言葉のイメージに惑わされず、「誰が」「どのように」「何を原資として」配当を支払っているのか。

この視点を持つことこそ、リスクを回避し、堅実な投資判断を下す第一歩と言えるでしょう。