昨今、クラウドファンディング業界でも増えている案件として「系統用蓄電池」に関するものがあげられます。

今回は「系統用蓄電池」ビジネスにて数多くの実績をあげるグローシップ株式会社の目黒様にインタビューを実施し、「系統用蓄電池」の市場ニーズや案件を見極める際に重要となるポイントやリスクをお伺いしてまいります。

グローシップ 目黒様のご紹介

グローシップ株式会社

シニアストラテジスト

目黒文子

系統用蓄電池ビジネス黎明期から、蓄電所オーナー20社以上を支援。電力市場取引の知見に加え、早稲田大学ナノ・ライフ創新研究機構では招聘研究員として、蓄電池の劣化診断技術の研究開発と社会実装に従事。ビジネスと技術の両面から事業化に導く専門家。

「日経エネルギーNext」や「ガスエネルギー新聞」などで連載を持ち、業界内で高い信頼を得ている。

系統用蓄電池とは

--最近、不動産クラウドファンディングやソーシャルレンディングにおいて「系統用蓄電池」に関する案件が一気に増えておりまして…ただそもそも「系統用蓄電池」がどのようなものか分からない方も多いと思いますので、まずはそのあたりからお教えいただけますでしょうか。

系統用蓄電池ビジネスは細かく説明しようとするとかなり複雑なので、ここでは簡単に説明させていただきます。

ではまず系統用蓄電池ビジネスについて、話題となっている背景からお話しさせてください。

系統用蓄電池ビジネス は、電力系統 に直接接続した蓄電池を用いて電力市場で電気を売買し、その差益で収益を上げるビジネス を指し、カーボンニュートラル達成の一翼を担うとして期待される分野となっています。

「系統用蓄電池」が盛り上がる背景には、再エネ(再生可能エネルギー)導入の加速があります。

最新の第7次エネルギー基本計画にて、日本政府はカーボンニュートラル達成のため、2040年までに国内電力の40~50%を再エネでまかなえるようにしたいと高い目標を掲げており、2050年までにはそれを更に60%まで引き上げようとしています。

ただこの再エネは自然に優しい側面がある一方で、ボラティリティが高いという特徴があります。

--ボラティリティですか?

ボラティリティとは「出力変動」という意味で、再エネの場合、気象の影響を受け、出力・発電量が大きく変動するという課題があります。

例えば再エネの代表例でもある「太陽光発電」でイメージしてもらうと分かりやすいですが、雲一つない快晴の日であれば多くの電力が発電ができますよね。一方で、雨の日など天気が悪い日は発電効率が著しく低下してしまいます。再エネの比率が高まれば高まるほど、国内で必要な電力の確保が難しくなるリスクがあります。

そこでこのボラティリティ(出力変動)を吸収する調整力として期待されているのが、「系統用蓄電池」となります。

天候が良い時に発電された電力を「系統用蓄電池」に貯めておき、気象が悪く発電量が足りない時に電気を放出することで、安定して電気を供給できるようにしてくれます。

--天候が良いときに余った電力を蓄えておき、逆に天候が悪く、その日の発電量で我々の生活を支え切れない時に助けてくれるものなんですね。

まさにその通りです。

従来は再エネ導入の加速で発電量を増やすという『攻め』の取り組みが重視されてきましたが、今は「系統用蓄電池」によって電力供給の調整力を高めるという『守り』の側面も強化しないと、カーボンニュートラル達成は実現できないと言われ始めています。

ただ国として調整力を確保するために民間事業者に蓄電池を導入してくださいとただ呼びかけただけでは、蓄電池も非常に高価なので、実際に導入してくれる企業は出てきません。

そこで政府は2022年5月に『電気事業法』を改正し、系統用蓄電池を使って電力市場で電力を売買し、収益をあげることを可能にしました。そうすることで、系統用蓄電池導入に経済的メリットを与え、 ビジネスとして成り立つよう にしたのです。これは日本に限ったことではなく、世界中で同じような取り組みが進められています。

このようなカーボンニュートラル達成に向けた社会的ニーズの増大と法改正による経済的インセンティブといった背景があり、系統用蓄電池ビジネスに参入しようという民間事業者が今どんどん増えてきています。

系統用蓄電池の市場ニーズ

--社会的な意義と国の後押しもあり、系統用蓄電池ビジネスが盛り上がっているのですね。先ほど政府では国内電力の40~50%を再エネでまかなえるようにする目標を掲げているとお話がありましたが、「系統用蓄電池」はどのくらい必要なのでしょうか。具体的な目標や指標などはあるのでしょうか。

政府が掲げる再エネ率の目標達成に必要な「系統用蓄電池」導入量を試算すると2050年までに約69~138GW(ギガワット)が必要といわれています。

これだけだとイメージしづ らいかもしれませんが、2024年9月時点で接続契約に至っている「系統用蓄電池」はわずか6GWほどしかなく、2050年までに10~20倍まで増やしていかなければなりません。

しかも近年は各電力会社に接続検討申請を出している事業者がどんどん増えている一方で、申請に対して実際に接続契約に至るのはそのうちわずかとなっています。

このような状況を鑑みると、10~20倍といった目標(系統用蓄電池の導入量)を達成するのはものすごく大変で、(系統用蓄電池の参入事業者を)どんどん増やしていかなければならないんですよね。

ちなみにこの接続契約に至る量が少ない状況というのは、ひとまず用地を確保するためだけに接続検討申請を行ったり、自分たちで系統用蓄電池ビジネスを運用するのではなく、接続申請許可が出た土地を販売する業者も増えていることが背景になっていると推測しています。

おそらくクラウドファンディングの案件もこのような接続申請許可が出ている不動産を事業者へ販売するビジネスモデルが一定数みられるのではないでしょうか。

--ありがとうございます。ちなみに先ほど接続申請許可が出ている不動産の販売についても言及いただきましたが、投資家目線からするとそうした不動産の販売先が不動産クラウドファンディングにおける各ファンドの「出口(売却先)」にあたるところから、それらに関するニーズも知りたいところです。実際に系統用蓄電池ビジネスに参入したいと考えている企業はどんなところがあるのでしょうか。

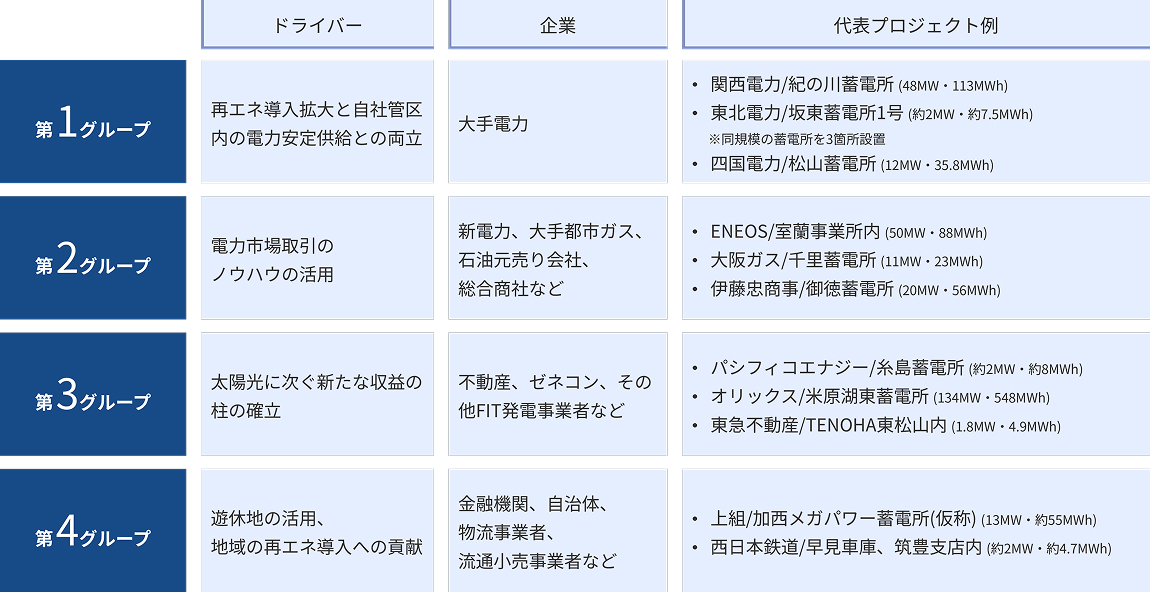

参入事業者は主に4つのグループに分類され、第一、第二グループは電力会社やエネルギー会社といわれる方々で、第三、第四グループは不動産、ゼネコン業者や金融、物流といった新規事業者さん達に分けられます。

特に第三グループは、過去にFIT (固定価格買取制度)で太陽光発電所をつくり、大きな収益を上げていた企業が多数います。

FITは制度開始当初は1kW(キロワット)当たりの買取単価が非常に大きかったため、当時から参入していた事業者はかなりの儲けを出していました。

しかし、FITは20年間、固定価格で電気を買い取りますという制度になっていて、その期間がまもなく満期を迎えるんですね。

そこで当時から太陽光発電に参入していた事業者たちは次なる収益の柱として「系統用蓄電池」に魅力を見出し、どんどん参入してきている状態です。

系統用蓄電池で想定されるリスクとは

--太陽光発電の実績がある企業であれば、再エネや系統用蓄電池の案件でもノウハウがあって比較的安心できるものでしょうか。

実はそれは微妙なところでして…。

彼らは太陽光発電の実績はありますが、それが「系統用蓄電池」ビジネスに強いかというとそうではないと私は思います。

もともと太陽光発電は発電所さえ作ってしまえば、あとは国が固定価格で買い取ってくれるビジネスでした。そのため発電所を作った後の運用にはほとんど手間もかからず、ある意味、ノウハウも必要ないようなビジネスモデルとなっていました。

一方、系統用蓄電池の場合、用地選定、蓄電池の選び方、工事ノウハウまで全く違うものですし、詳細は割愛しますが、 ビジネスモデルにもマーチャントモデル、コントラクトモデルなど様々あり、複雑なものになっています。

運用も信頼できるアグリゲーターに任せれば問題ないですが、実績のあるアグリゲーターがまだいるとは言えないですし、再エネ導入や太陽光ビジネスの実績がある企業=信頼性があるとはいえないと思います。

--同じようなジャンルに思われがちですが、まったく異なる分野になるのですね。ちなみに例えば不動産クラウドファンディングの場合、運用遅延や元本割れといったリスクが懸念されますが、「系統用蓄電池」案件の場合、それらを引き起こす特殊な要因ってありますか。

私は不動産やファンドのプロではないため、直接的にクラファン案件の運用に影響があるかはお答えできないですが、一般的な「系統用蓄電池」のプロジェクトにおける計画遅延や想定通りの予算に収まらないケースならご紹介できます。

まず計画遅延のケースとしては、先ほどお話していた「接続検討」に時間がかかる場合ですね。

一般的に接続検討を申請した際には、3ヶ月ほどで回答を頂戴できますが、北海道や九州のように人気な地域では申請が殺到してしまい、回答が想定より遅くなることも考えられます。

この場合、工事期間や販売計画も想定通りに進めることができず、ファンドの運用期間にも影響が出ることがあるのではないでしょうか。

またコスト面のリスクとしては、色んな想定外の要因から追加費用が発生することがあります。特に地盤強化や追加の土地取得なんかは代表例ですね。

蓄電池って何十トンもあるので、地盤が緩かったりすると沈んでしまう危険性があったり、あとは搬入の際もすごく大きなトレーラーで行うのですが、道が狭いとトレーラーが曲がり切れず搬入ができなかったりとか…。

そういったリスク診断をしないままでいると、土地を取得した後に、工事業者さんから「地盤が軟弱だから強化しましょう」とか「傾斜があるから平らにしましょう」といった追加の基礎工事を提案されたり、「トレーラーが曲がれないから追加で土地を取得してください」といった想定外の追加費用が発生することがあります。

--事前の用地調査や費用見積もりが甘いとそういったトラブルが発生するのですね。もしそうなった場合、想定していたより工事コストが高くなってしまい、売却価格との差額つまり「売却益」が下がってしまう可能性がありますね。

他にも後々になって「自然災害リスク」が高いことが判明したケースもあります。

行政が発行しているハザードマップって全ての自然災害が対象になっているわけではないですし、各リスクを詳細にカバーしているわけではないんですよ。

ですからそれだけを確認して問題ないと判断していたら、後々、専門機関に調査してもらうと氾濫リスクが高いことが判明し、土地全体の底上げが必要になったこともありました。

あとは騒音対策も結構コストがかかることがあります。

蓄電池やパワコン(パワーコンディショナ)ってファンが付いてまして、かなり大きな音が出るんですよ。騒音規制が厳しい地域や住宅が隣接するような土地だと、クレームが来ないよう「防音壁」を作成しなければなりません。

--こういったリスクへの理解は、自分でファンドを見極める際に、地盤調査や自然災害へのリスク診断に関する記述があるのか、ファンドの対象不動産が住宅から離れているのか等、見るべきポイント押さえておきたいですね。

ちなみに良い土地かどうかの見極めについて、一番いいのは「変電所」に近いかどうかですね。

「変電所」に近い場合は、電力系統からの距離が近いので接続負担金が安いんですよ。あと変電所付近は幹線道路からも近いはずなので、搬入リスクも低いと考えられます。

私も用地選定コンサルを行う中で、変電所の隣だったりすると、まず間違いなく良い土地だろうなぁと思っちゃいますね。各変電所も自然災害リスクが高い土地には絶対に作らないでしょうし。

--なるほど!一番分かりやすい見極めポイントですね!笑

不動産クラウドファンディングであれば、対象不動産は住所も公開されているため、Googleマップなどで軽く調べてみてもいいかもしれません。

ちなみに蓄電池の大きさにもよるかと思いますが、必要な土地の広さはどのくらいが妥当なのでしょうか。

1MW(メガワット)あたりだいたい200㎡~300㎡程度は最低でも必要になると思います。あとは導入規模の増加に応じて、土地の規模も比例して大きくなるとお考えいただければよいので、10MW(メガワット)規模で、だいたい2,000㎡~3,000㎡が最低限必要といったところですね。

ただあくまで最低限なので、先ほどの騒音や工事リスクも鑑みると、通常よりも広めに土地を確保するのが一般的だと思います。

--ギリギリで確保している土地だった場合、先ほどお聞きした工事や騒音リスクが高くなる傾向になるといえるかもしれませんね。

そうですね。

これまでご説明したリスク面は各サービスで開示されている情報の中で、可能な限りご確認いただき、投資判断の参考にしていただけますと幸いです。

読者へメッセージ

--系統用蓄電池の基礎知識や市場ニーズ、リスクや見極めるポイントなど様々な面からお話いただき、誠にありがとうございました。最後に読者へのメッセージがございましたら、お願いします。

最後にリスク面の話をしたので不安になる投資家様もいらっしゃるかもしれませんが、これらのポイントさえ事前に押さえていれば、系統用蓄電池は市場ニーズも高く、国も推進していることから、まず問題なく運用まで進められると考えられます。

是非ともカーボンニュートラルや系統用蓄電池への導入目標を達成するといった「社会貢献の側面」からも投資をご検討いただけるといいのではないかと思います。

まとめ

今回のインタビューでは、我々編集部もあまり理解が深められていなかった「系統用蓄電池」案件について、非常に分かりやすく解説していただきました。

なお、あくまで本内容は目黒様個人の経験や見解をお話していただいているため、あくまで参考情報としてご理解いただけますと幸いです。

今後も「クラファンチャンネル」では不動産クラウドファンディング、ソーシャルレンディング業界のトレンドや実態などまとめて発信してまいりますので、引き続きご愛読ください。

※本記事ではグローシップ株式会社の目黒様にお話を伺い、それらを情報として纏めている内容です。系統用蓄電池のファンドに対して、投資を推奨しているものではございませので、ご理解ください。

※一般的な系統用蓄電池における市場感やリスクなどに言及しているため、不動産クラウドファンディングおよびソーシャルレンディングなどのファンドへ投資する際には、各公式ページの情報やその他外部評価などを複合的に判断し、個人の責任にてご検討ください。