最近、ニュースや投資系メディアで「デジタル証券」や「不動産ST」といった言葉を見かけることが増えてきました。証券投資やクラウドファンディングに興味のある方なら、一度は耳にしたことがあるかもしれません。

本記事では、投資初心者やクラファン経験者に向けて、「デジタル証券(ST)」の基本から、不動産投資への活用方法、そして他の投資商品との違いや今後の展望まで、わかりやすく丁寧に解説していきます。

デジタル証券(ST)とは?

デジタル証券(ST:セキュリティ・トークン)とは、ブロックチェーンなどのデジタル技術を活用して発行される有価証券のことです。株式や債券、不動産などの資産を裏付けとして、その権利をトークン(電子的な証明書)として発行・流通させる仕組みです。

これまで紙や帳簿で管理されていた証券が、デジタルデータとしてブロックチェーン上で記録されることで、取引の透明性や効率性が飛躍的に向上します。

特に近年、証券会社や金融機関がこの技術に注目しており、日本国内でも制度整備が進みつつあります。

デジタル証券が変える投資のかたち

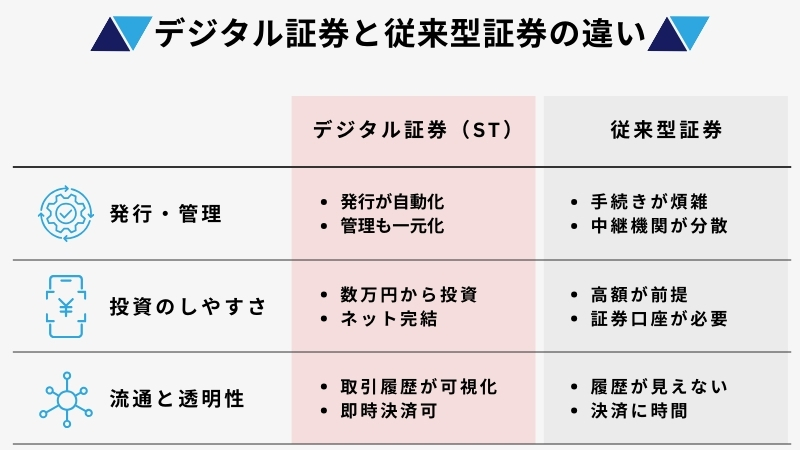

デジタル証券が従来の証券と異なる点は、大きく以下の3つです。

従来は証券会社や証券保管機構など複数のステップが必要でしたが、デジタル証券ではスマートコントラクトによって簡素化されます。

小口化とアクセスのしやすさ

数万円単位など小口での投資が可能になり、個人投資家の参入障壁が下がります。

流通の透明性とスピード

ブロックチェーンの記録により、取引履歴が誰でも確認可能。決済時間も短縮されます。

一方で、ブロックチェーン技術に対する理解が必要であったり、法制度がまだ発展途上である点には注意が必要です。

日本国内におけるデジタル証券市場の動向

日本では2019年の金融商品取引法改正以降、デジタル証券に関する制度整備が進み、少しずつ実用化が進んできました。

証券会社や金融機関、スタートアップ企業などが独自にデジタル証券の発行スームを開発しつつあり、2020年代に入ってからは市場規模も年々拡大傾向にあります。

さらに、金融庁も「金融のデジタル化」を成長戦略の一環として推進しており、今後は個人投資家にもさらに開かれた環境が整っていくと考えられます。

不動産投資におけるデジタル証券の活用とは

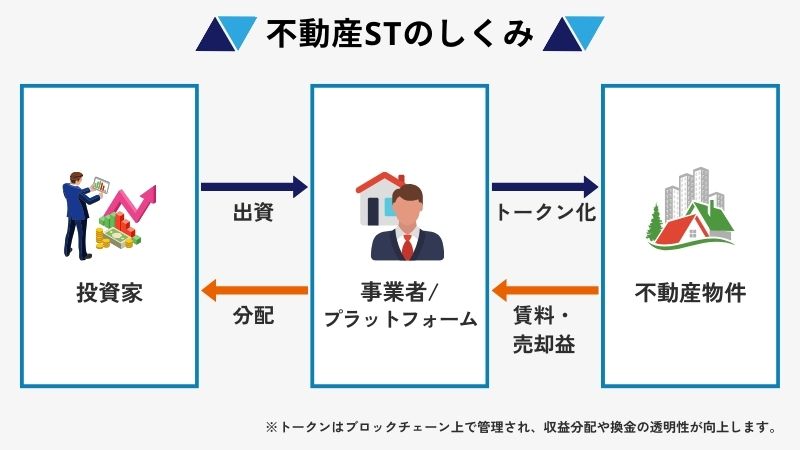

不動産分野では、デジタル証券は「不動産ST」と呼ばれ、不動産を裏付けとした証券のデジタル化が進んでいます。

この仕組みでは、不動産物件から得られる賃料や売却益などの権利をデジタル化し、小口の投資家に分配する形をとります。これにより、物件の持分をブロックチェーン上で明確に管理できるようになり、分配や換金の透明性が向上します。

また、将来的にはデジタル証券が証券取引所や特定のマーケットで売買可能となり、今まで難しかった不動産投資商品の「流動性」も高まる可能性があります。

不動産クラウドファンディングとどう違う?

不動産クラファンと不動産ST、どちらも「小口化された不動産投資商品」という点では共通していますが、いくつか大きな違いがあります。

| 比較項目 | 不動産クラウドファンディング | 不動産ST(セキュリティトークン) |

|---|---|---|

| 投資対象 | 不動産特定共同事業に基づく案件 | 不動産裏付けの有価証券 |

| 法的根拠 | 不動産特定共同事業法 | 金融商品取引法 |

| 管理方法 | プラットフォームが管理 | ブロックチェーンによる自動管理 |

| 流動性 | 基本的に満期まで拘束 | 将来的に二次流通市場が期待される |

| 税制 | 原則「雑所得」として総合課税 | 一定条件で申告分離課税の対象になる可能性も (金融商品として)※今後の制度設計次第 |

つまり、クラファンが「非流通型の投資」であるのに対し、不動産STは「将来の売買可能性」を持つ金融商品としての色合いが強いのが特徴です。

また、税制面ではクラファンは原則総合課税で、所得が高い人ほど税率も上がる傾向があります。一方、STは今後、金融商品取引法の枠組みで申告分離課税が適用される可能性もあり、税率面でも有利になる余地があります。

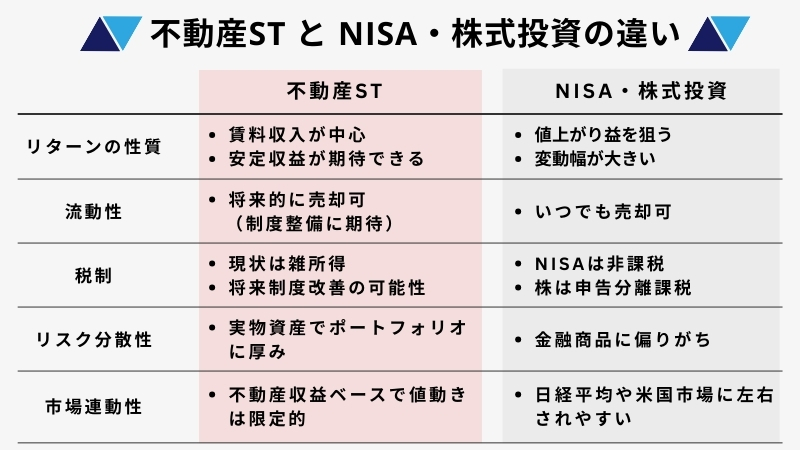

NISAや株式投資と比べた強み・弱み

NISAや株式投資と比べた場合のポイントは以下の通りです。

NISAや株式投資は値上がり益・配当を狙う形。不動産STは賃料収入や利益分配が中心で、より安定志向。

流動性の違い

株式はいつでも売却可能。STは今後の制度次第で流通市場が形成されれば、柔軟な売買も可能に。

税制面

NISAは非課税メリットがあるが、STは現在のところ一般課税対象(雑所得扱いが多い)。ただし、将来的には申告分離課税の適用など制度改善の可能性もあります。

リスク分散性

STを組み合わせることで、NISAや株式とは異なる「実物資産系」のリスク分散が可能。

市場との連動性

株式やNISA対象の投資信託は、日経平均や米国株などの市場動向に大きく左右されます。一方、不動産STは特定の不動産収益に基づくため、市場全体の動きとは連動しにくい傾向があります。

市場の上下動に左右されにくい資産クラスをポートフォリオに加えたい人には、有効な選択肢となるでしょう。

今後の展望と期待される可能性

今後は以下のような進展が期待されます。

二次流通の整備が進むことで、売買可能な「流動資産」としての魅力が増す。

金融リテラシー向上と普及

デジタル証券を通じた資産形成が広がれば、若年層の投資参加も活発に。

企業の資金調達の手段としての確立

株式・社債に次ぐ新しいファイナンス手段として定着していく可能性も。

まとめ:投資家としてどう向き合うべきか

デジタル証券は、今後の資産運用を大きく変える可能性を持つ新しい投資対象です。

まだ制度や仕組みは発展途上とはいえ、不動産STをはじめとする実物資産のデジタル化は、クラファン投資やNISAだけでは得られない新たな選択肢を提供してくれます。

「分かりにくいから手を出さない」のではなく、「まずは少額から知ってみる」という姿勢が、今後の投資の幅を広げる第一歩になるはずです。